-

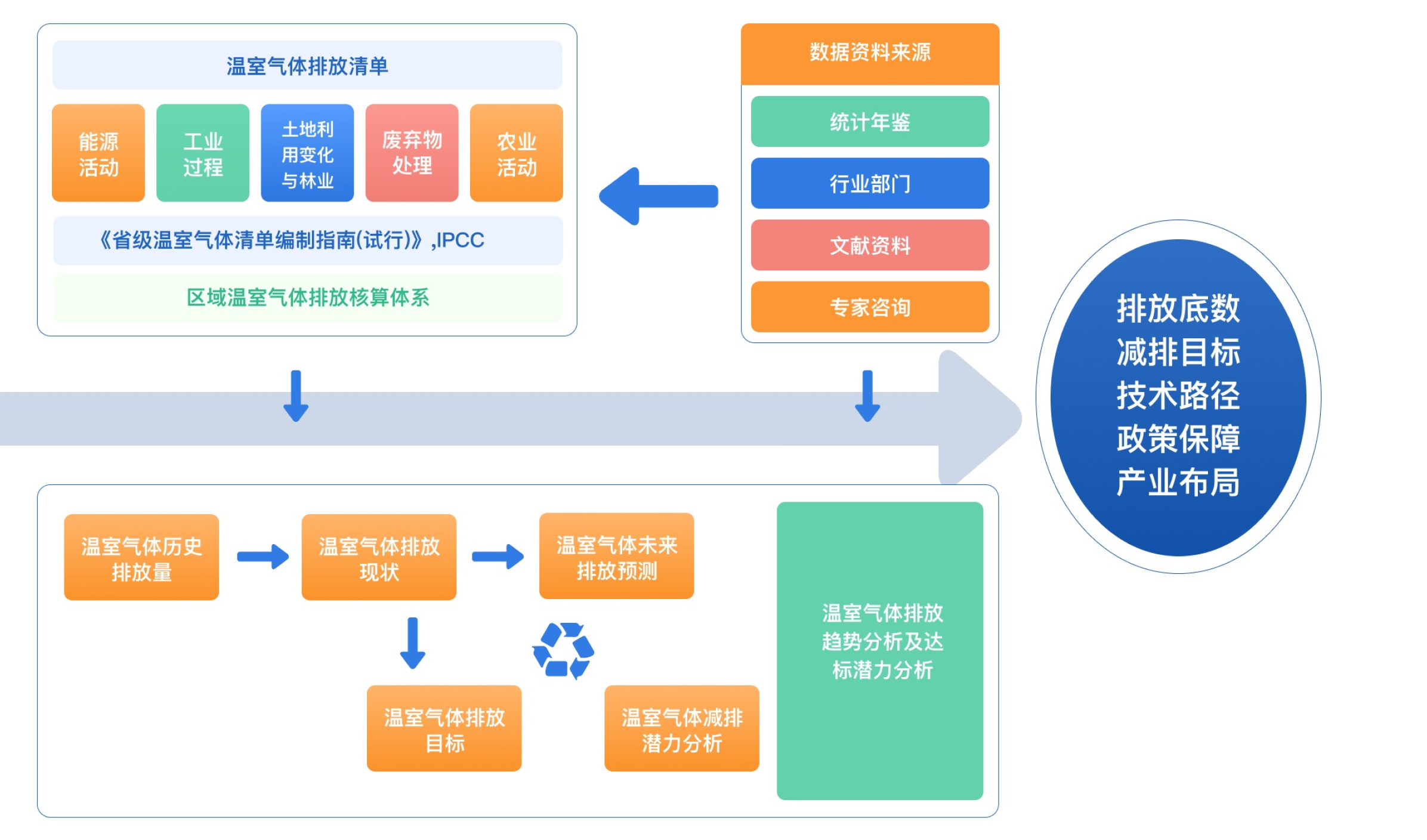

识别温室气体主要排放源和吸收汇,掌握不同年份分领域、分部门、分行业的排放情况。

-

掌握温室气体排放结构和组成,辨识温室气体排放量及其排放特征,跟踪温室气体增减变化及发展趋势,预测未来温室气体排放情景。

-

进而确定减排目标,制定和实施行动计划,提出切实、有效的温室气体减排措施和方案,有力推动城市向低碳化方向发展。

-

支持减排目标和行动计划的制定,提出切实有效的减排措施和方案,跟踪目标完成情况,推动区域低碳化发展。

面临严格的碳排放约束,碳排放目标制定与考核、碳交易市场建立需要完备的数据支撑,离不开温室气体清单编制基础工作。

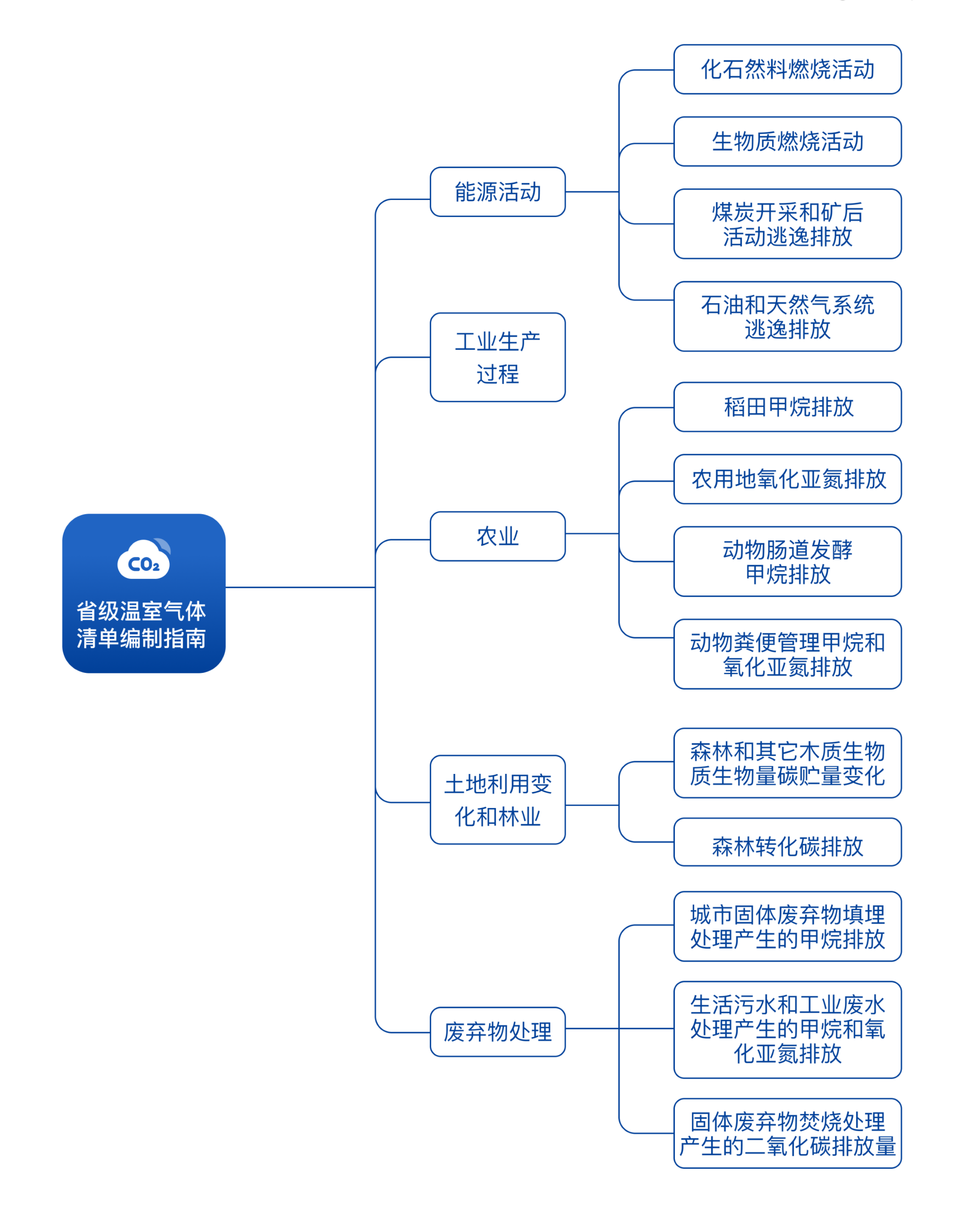

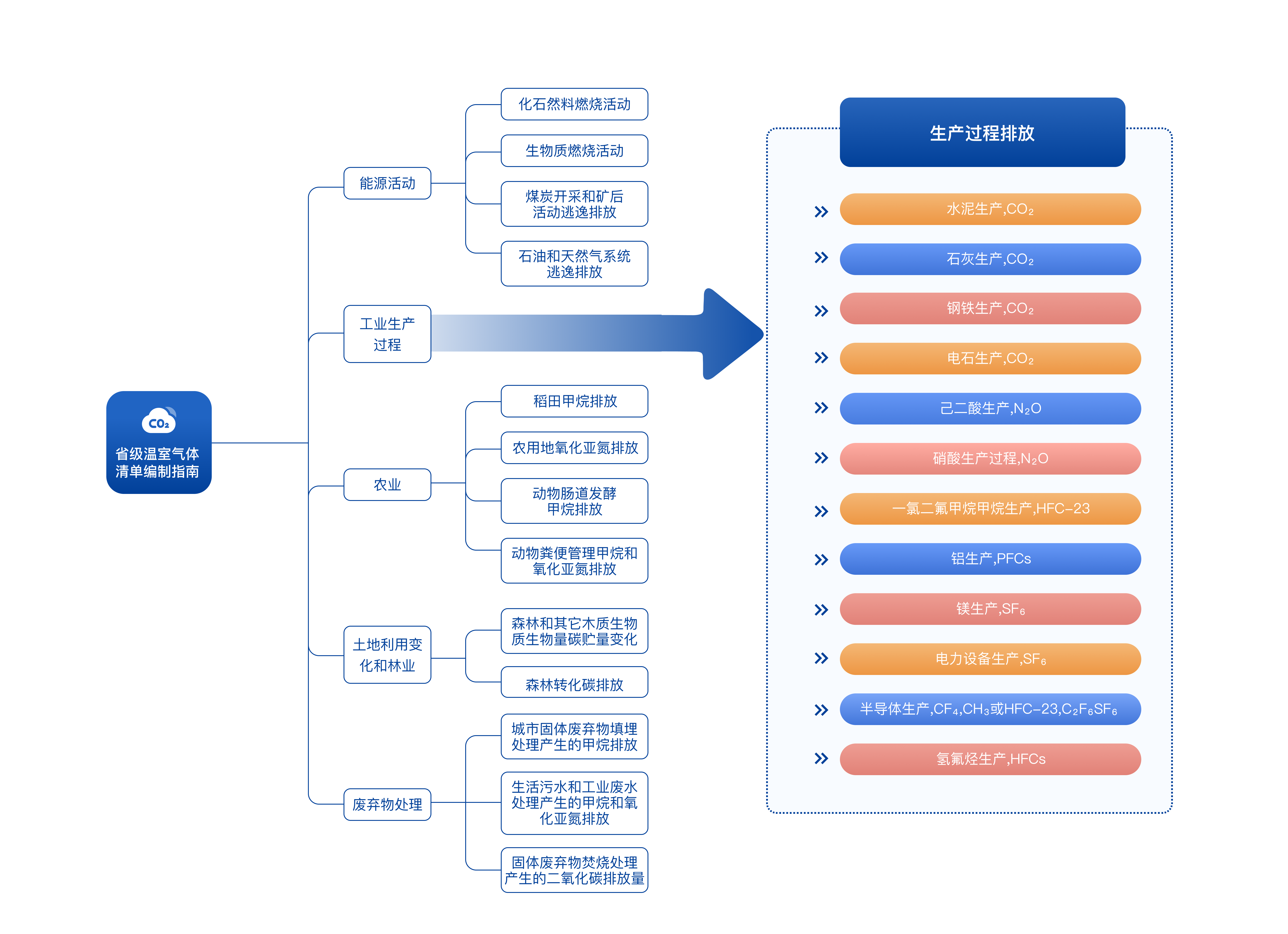

区域温室气体清单根据《省级温室气体编制指南》编制,与《IPCC 国家温室气体清单指南》一致,划分为能源活动、工业和生产过程、农业、土地利用变化和林业及废弃物处理等五个领域。

《省级指南》对于温室气体清单编制所使用的碳排放因子与《IPCC 指南》推荐的缺省值不完全相同,更符合我国能源品种、消费结构及技术特点。

根据《 省级指南》》进行数据收集和计算模型的设计,能够快速实现分领域温室气体核算,为省、市等提供区域清单编制。

以下为图表占位,使用真实图标时,请删除v-if并替换image为chart,然后删除本行

-

确定清单边界:清单边界按照行政管辖区进行界定,遵循行政区划为地理边界,既利于地方政府切实掌握辖区温室气体排放信息,有助于针对性制定系统化减排措施,又有助于对控排目标的分解和考核。

-

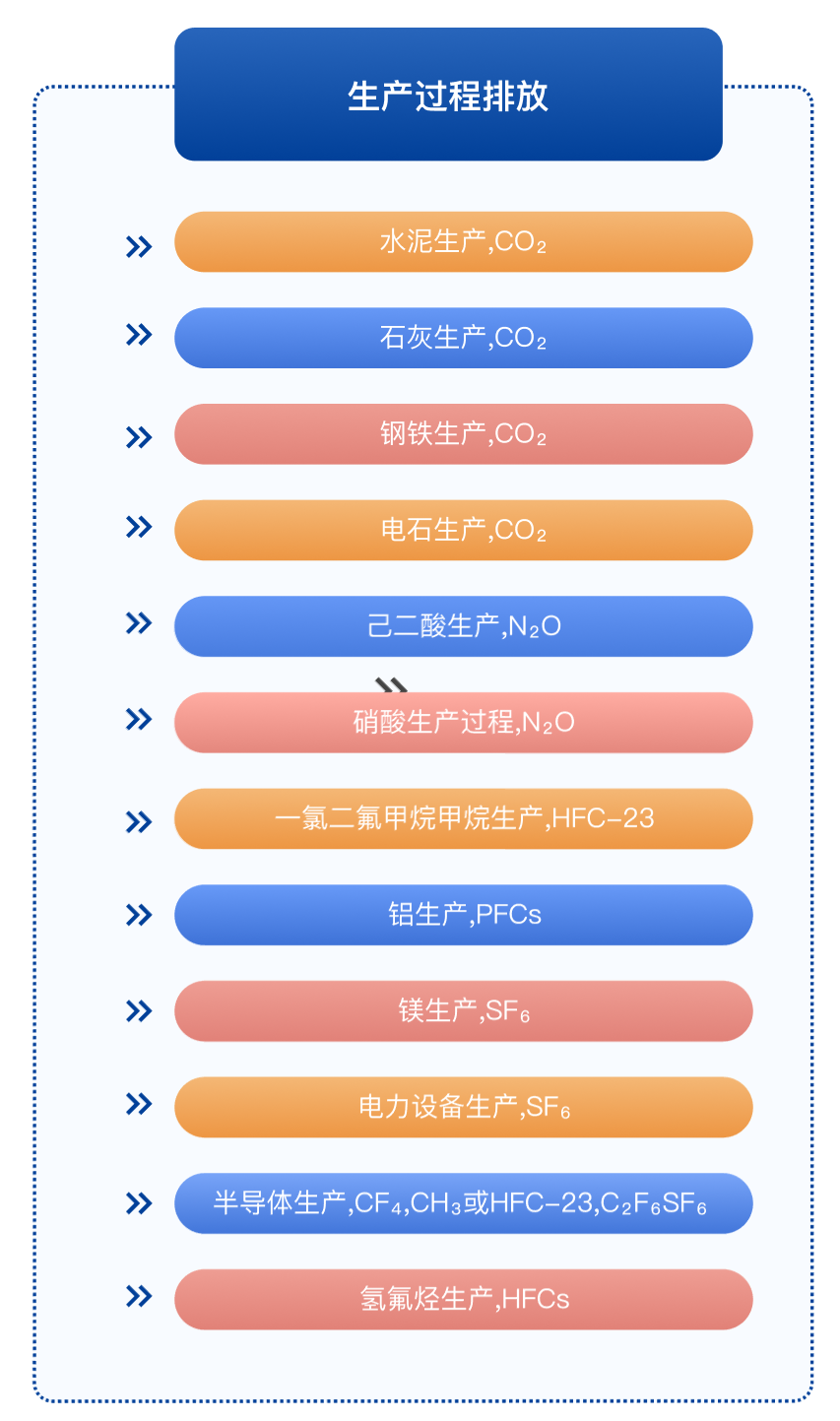

确定排放源:将温室气体排放源/吸收汇分为五大部门,分别是能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理。其中,能源活动、工业生产过程、农业活动和废弃物处理是排放源部门,土地利用变化和林业可能同时存在排放源和吸收汇。

-

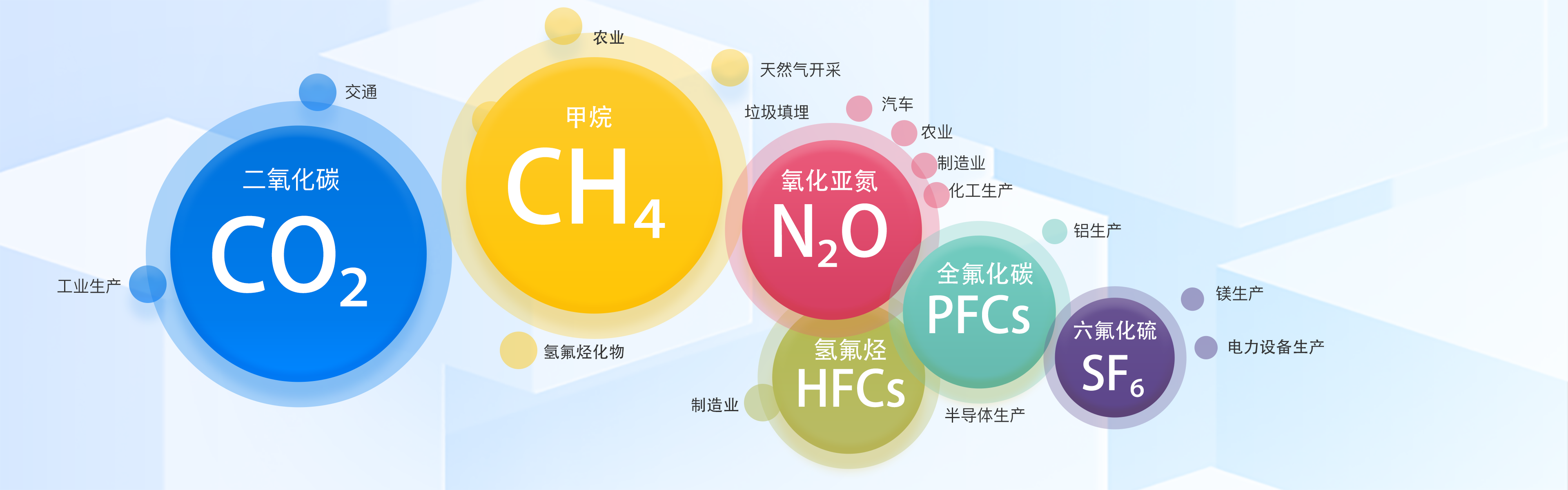

温室气体种类:清单包含六种:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF6)。其中,HFCs具体包括HFC-23、HFC-32、HFC-125、HFC-134a、HFC-143a、HFC-152a、HFC-227ea、HFC-236fa和HFC-245fa,PFCs具体包括四氟化碳(CF4)和六氟乙烷(C2F6)。为统一衡量不同温室气体对全球增温的影响,需通过各温室气体全球变暖潜势值,换算成二氧化碳当量(CO2e)。

-

活动水平数据收集:数据收集是省级或市级温室气体核算的重要组成部分,主要为活动水平数据收集,按以下优先原则进行收集:统计部门数据→行业部门数据→调研数据→文献发表数据→专家咨询数据等。

-

排放因子:指与活动水平数据相对应的系数,按照反映当地排放特点的准确程度由高到低划分,排放因子优先顺序依次为实测排放因子、区域排放因子、省级排放因子、国家排放因子和IPCC排放因子。

-

确定计算方法:《省级温室气体清单编制指南》采用排放因子法,基本原理为:温室气体排放量等于活动水平(即逐级累加不同部门、不同设备和不同燃料品种的排放量)乘以排放因子计算。