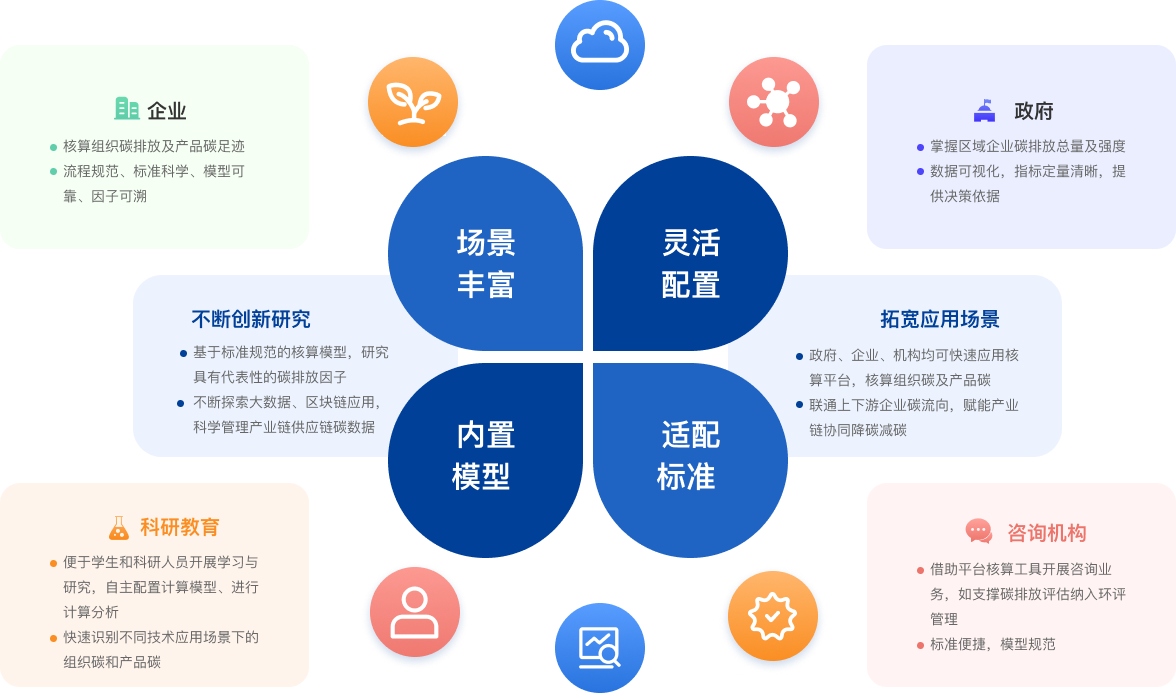

碳核算综合服务平台依据国家相关标准指南及国际通用标准框架,运用信息化手段,创新核算模型配置方法,可根据国家标准要求及时更新迭代, 为各行业及产品提供快速便捷高效的碳排放核算服务,推动产品碳足迹、碳标签等认证工作,是联通市场低碳供应与需求的信息桥梁。

-

技术代表性

-

地理代表性

-

时间代表性

-

完整性

-

可靠性

-

标准算法

分类明确

-

计算模型

统一规范

-

数据因子

适用可溯

-

方法创新

不断完善

-

开发组织、产品、区域、宏观等各维度碳核算功能模块,满足政府、企业(组织)、研究机构、院校学生等不同用户需求,个性化服务端口,快速匹配政府总览全局、企业边界核算、机构研究分析的综合服务需要。

-

研究标准的底层逻辑,达到标准应用的可比性、衔接性,如组织层面,理解我国行业指南的先进性、科学性与适用性,准确应用生产阶段分行业指南或国家标准(不断更新修订),反应不同行业碳排放特点。

-

碳排放数据因子库既收录我国及国际机构公开发布的数据,又建立更新机制,同时依托对化工、石化、钢铁、水泥、建筑、交通、有色、新能源等领域的研究,创新碳排放因子核算方法,不断完善数据库。

核算方法的专业、计算模型的复杂、排放因子的缺失及如何选择和使用,均给核算主体带来一定困惑

-

核算工作入手难

企业能源种类众多,数据复杂,排放因子缺乏,碳核算工作不知从何入手 -

系统专业性强

核算工作系统专业,一些中小企业受制于核算成本压力,制约了开展核算的主动性和积极性 -

方法标准易混淆

组织或设施层面因核算要求、目的及用途不一样,核算方法、核算边界、核算范围存在差异,核算主体易混淆 -

标准指南混用错用

产品碳排放核算(碳足迹)缺少国家标准指南,地方标准与行业标准也难以统一,国外标准多是框架准则,且不能反应行业特点差异,报告碳足迹时容易错用混用,结果缺乏客观性可比性 -

排放因子缺乏一致性

碳排放因子教据库过于依赖国外机构教据,缺乏对本十企业实际情况的反应,且因涉及不同产业链条,数据结构复杂,不同数据库数据出入明显,导致同一产品使用不同数据库进行碳足迹核算时结果差异较大

-

核算维度多样化

基于碳核算的不同主体,分别从点、线、面等不同维度提供组织碳核算、产品碳足迹、区域碳清单、宏观碳排放等数据核算与分析功能

-

计算模型标准化

按国际框架标准ISO14040/14067 (产品)和国家行业指南 (组织),内置24个行业核算和生命周期算法模型,底层架构据国家标准要求及时更新

-

数据核算便捷化

友好的核算界面,搭配详细的核算提示与可视的数据结果,不管是专业人士还是非专业人士,都可以快速开展核算工作

-

数据库建设动态化

按照严格溯源、及时更新及优选本土数据的原则,既收录国内外多种排放参数和因子,又建立多渠道积累数据库的机制方法,确保数据库动态完善

-

模型配置灵活化

既可满足核算主体对法人组织、工艺工段、分厂车间等不同核算边界的需求,又可以根据核算层面与交易层面灵活配置组织边界或设施边界

-

能碳对标多维化

基于碳核算的不同主体,分别从点、线、面等不同维度提供组织碳核算、产品碳足迹、区域碳清单、宏观碳排放等数据核算与分析功能

组织碳核算

Organizational Carbon Accounting System

-

目前,我国企业碳核算的依据是发改委发布的24个行业核算方法,其中部分转化为国家标准。随着碳市场建设,核算与报告指南不断修订,组织碳核算模块既可满足核算主体对法人组织、工艺工段、分厂车间等不同核算边界的需求,又可以根据核算层面与交易层面灵活配置组织边界或设施边界,适用性强。

-

企业碳核算的工作流程主要包括:确定核算边界、主要排放源和温室气体种类,收集活动水平数据,选择获取排放因子,依据公式按照不同排放源核算,汇总计算结果得到排放总量。

-

组织碳核算模块通过核算模型设计、基础数据配置和可视化结果管理,关联企业的行业属性和工艺特点,确定核算边界和排放源,配置合理的碳核算因子和算法,快速输出核算结果。如同一类型燃料在不同行业、设备使用时,因品质及效率不同,低位热值、含碳量及碳氧化率等参数各异,系统内置数据库对参数溯源管理。

-

企业碳核算的共性范围包括化石燃料燃烧、工业生产过程、净购入电力热力排放等,另根据不同行业属性和设备工艺存在差异。如发电企业侧重化石燃料燃烧排放测算,水泥企业需考虑替代燃料和原料碳酸盐分解,钢铁企业则需考虑含碳原料和溶剂电极消耗等,有些企业还存在逸散排放、废弃物处置排放、碳回收抵消等。

-

核算主体可依据日常统计或汇总数据进行不同排放环节的数据填报,系统自动计算碳排放总量、各环节排放量、碳排放强度、不同能源消耗占比等数据,并以可视化图表呈现;亦可按照不同时间维度、不同核算工序等录入数据,自动进行碳排放变化趋势、不同工序碳排放分析,识别高排放环节,制定减排计划、采取减排行动。

能碳总览

-

碳排放总量

26000 (tCO₂)

-

能耗总量

12000 (t标煤)

-

碳排放强度

7.8 (tCO₂/t产品)

-

能耗强度

3.6 (t标煤/t产品)

能源消耗与碳排放情况

-

根据不同行业生产企业碳排放过程不同,确定主要排放源,配置计算模型及适用数据库,快速实现符合核查规则的碳排放计算,掌握企业组织边界碳排放总量及变化趋势,识别主要排放源和消耗能源类别,研判企业碳排放强度在行业或区域内所处水平。

-

根据碳核查、碳交易和碳减排不同需求,可进行计算模型自主配置,如发电设施,碳交易核算需求要求抓大方向,组织层面核算则要求全面覆盖。

-

能够根据国家对核算标准方法的更新,及时快速调整核算源项及边界,适配标准核算模型

产品碳核算

Product Carbon Accounting System

-

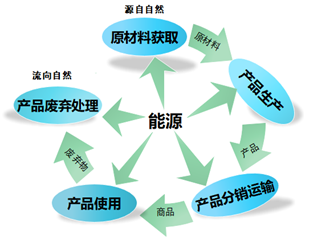

按照国际标准《ISO14040 环境管理 生命周期评估 原则与框架》进行产品生命周期五个阶段的划分,包括原料的获取、产品生产、分销运输、使用和报废处理等环节,并遵循《ISO14067 温室气体 产品碳足迹 量化的要求和指南》,参考《PAS2050 产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范》,进行产品碳核算(碳足迹)功能模块的设计。

-

产品碳足迹核算过程包括明确核算对象和功能单位、确定系统边界和取舍准则、数据采集(包括现场数据、背景数据、数据质量评价等)、数据计算和结果分析等步骤,本模块提供详细核算和快速核算两种方法选择。

-

详细核算方法按照ISO14067标准,对生命周期各环节细分,如将原料获取细分为原料开采、原料预处理、原料运输3个过程,将产品生产按照各行业计算模型进行精细化核算,将产品报废处理细分为报废产品运输、报废产品加工、报废产品处理处置,然后进行汇总计算。

-

快速核算方法则对于关键排放环节,原则上采用实测数据进行核算,而排放贡献度低的非关键排放环节,按照对应行业产品的碳足迹结构,采用数据库的碳排放因子直接计算。

碳足迹概况

2604.68 kgCO₂e/功能单元产品

| 流程名称 | 排放量 | 单位 |

| 原料获取 | 75.8 | kgCO₂e/功能单元产品 |

| 原料生产 | 8.38 | kgCO₂e/功能单元产品 |

| 产品分销运输 | 2.86 | kgCO₂e/功能单元产品 |

| 产品使用 | 2255.21 | kgCO₂e/功能单元产品 |

| 产品报废处理 | 263.43 | kgCO₂e/功能单元产品 |

碳足迹对标分析

碳排放结构

-

原料获取2.9%

-

产品生产0.33%

-

产品分销运输0.11%

-

产品使用86.63%

-

产品报废处理10.03%

区域排放清单

Regional GHG Emission Inventory System

-

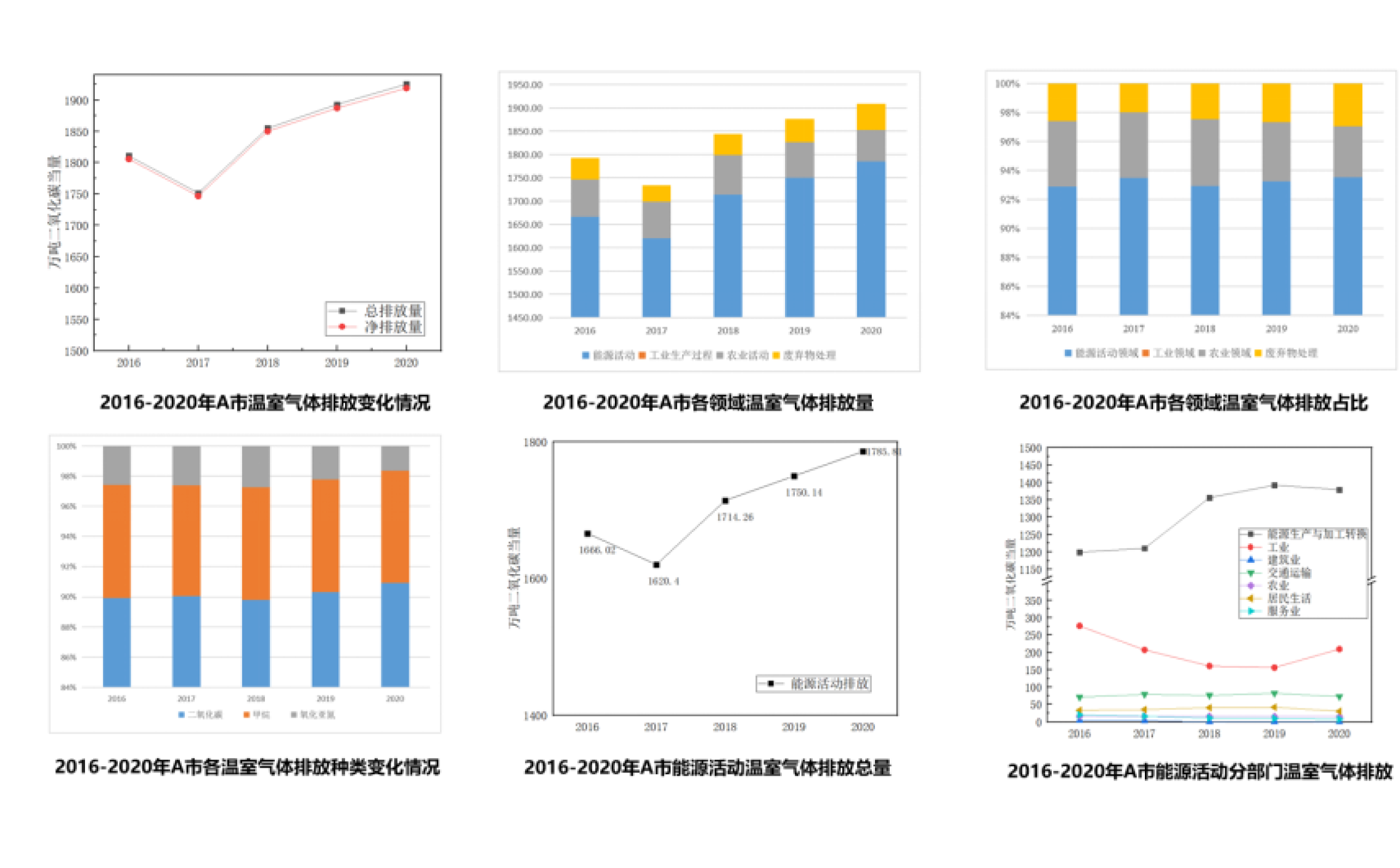

区域温室气体清单根据《省级温室气体编制指南》编制,与《IPCC 国家温室气体清单指南》一致,划分为能源活动、工业和生产过程、农业、土地利用变化和林业及废弃物处理等五个领域。

-

《省级指南》对于温室气体清单编制所使用的碳排放因子与《IPCC 指南》推荐的缺省值不完全相同,更符合我国能源品种、消费结构及技术特点。 详细核算方法按照ISO14067标准,对生命周期各环节细分,如将原料获取细分为原料开采、原料预处理、原料运输3个过程,将产品生产按照各行业计算模型进行精细化核算,将产品报废处理细分为报废产品运输、报废产品加工、报废产品处理处置,然后进行汇总计算。

-

根据《 省级指南》》进行数据收集和计算模型的设计,能够快速实现分领域温室气体核算,为省、市等提供区域清单编制。

-

碳排放核算

提供区域层面、组织层面及产品层面碳核算业务与指导

-

碳减排方法学开发

根据不同应用场景协助研究方法学,开发自愿减排量

-

能碳对标分析

规范核算边界和算法,协助能源消耗和碳排放绩效评价

-

低碳发展规划

根据区域、行业、企业等不同特点,开展低碳规划研究